ネルマットレスを無印フレームで楽しむ快適な寝室作り

![]() 「ネルマットレスは無印のベッドフレームに合うの?」「サイズや相性は問題ない?」そんな疑問を持つ方に向けて、ここではネルマットレスと無印良品のフレームを組み合わせた寝室作りのポイントを詳しくご紹介します。結論から言えば、ネルマットレスと無印フレームは相性抜群。シンプルで飽きのこない無印のデザインに、寝心地の良さで人気のネルマットレスを合わせることで、快適さと美しさを両立した寝室が実現します。

「ネルマットレスは無印のベッドフレームに合うの?」「サイズや相性は問題ない?」そんな疑問を持つ方に向けて、ここではネルマットレスと無印良品のフレームを組み合わせた寝室作りのポイントを詳しくご紹介します。結論から言えば、ネルマットレスと無印フレームは相性抜群。シンプルで飽きのこない無印のデザインに、寝心地の良さで人気のネルマットレスを合わせることで、快適さと美しさを両立した寝室が実現します。

この記事では、実際に使っているユーザーの声や、サイズの選び方、注意点、おすすめの組み合わせ例などを分かりやすくまとめています。インテリアの統一感や収納性を重視したい方にも必見の内容です。

理想の寝室を作りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。あなたの快眠生活がここから始まります。

上質な寝心地を実現するために、寝返りに特化した【NELLマットレス】

ネルマットレスと無印良品ベッドフレームの魅力と選び方

ネルマットレスと無印良品のベッドフレームは、どちらもシンプルさと品質の高さで人気があります。

結論から言えば、この2つは見た目の相性だけでなく、機能性や快適さの面でも非常に相性が良いのが魅力です。

ここでは、なぜネルマットレスと無印のフレームが多くの人に選ばれているのか、その理由と組み合わせ方、サイズ選びの注意点まで丁寧に解説します。

自分にぴったりの寝室空間を作りたい方にとって、役立つ情報が満載です。

ネルマットレスの特徴とNELLのメーカーについて

ネルマットレスは、日本で開発された高反発マットレスです。

一番の特徴は、体をしっかり支えてくれるのに、寝返りがしやすいことです。

これにより、朝起きたときに体が軽く感じられたり、腰や肩の負担が少なくなるという声が多く聞かれます。

また、ネルマットレスを作っている「NELL(ネル)」は、品質にこだわる日本のメーカーです。

販売はオンライン限定で、中間コストを抑えることで高品質ながら手に届きやすい価格を実現しています。

さらに、試して合わなければ返品もできるサービスがあるので、安心して購入できます。

日本人の体に合わせて作られており、年齢や体型を問わず使いやすいのも人気の理由です。

無印良品ベッドフレームの人気ポイント

無印良品のベッドフレームは、シンプルで飽きのこないデザインが特徴です。

木のぬくもりを感じられるナチュラルな素材が使われており、どんな部屋にもなじみやすくなっています。

また、無駄な装飾がなく、寝室全体をスッキリと見せてくれる効果もあります。

収納付きのタイプもあり、ベッド下を有効活用できるのも嬉しいポイントです。

耐久性にも優れており、長く使い続けられるのが安心です。

サイズ展開も豊富なので、自分の寝室や使うマットレスに合わせて選びやすくなっています。

静かで落ち着いた空間を作りたい人にとって、とても相性の良いベッドフレームです。

快適な寝室作りのために必要な機能性と素材の選び方

快適な寝室を作るには、見た目の良さだけでなく、使い心地や安全性も大切です。

例えば、マットレスとベッドフレームのサイズが合っていないと、ズレたり寝心地が悪くなったりします。

また、湿気がたまりやすい場所では、すのこタイプのフレームを選ぶと風通しが良くなります。

素材にも注目しましょう。

天然木は肌触りがやさしく、合板よりも長持ちしやすいという特徴があります。

さらに、組み立てのしやすさや、動かしやすさもチェックポイントです。

寝室は毎日使う場所なので、体に合った寝具と機能的なフレームを選ぶことで、より良い眠りを手に入れることができます。

日本生産や安心の10年保証について

ネルマットレスの魅力のひとつは、日本国内で生産されていることです。

日本製というだけで、品質や管理がしっかりしている印象を持つ人も多いでしょう。

実際、ネルマットレスは製造工程にもこだわっており、ひとつひとつ丁寧に作られています。

さらに、安心の10年保証がついているため、長く使ううえでの不安も少なくなります。

この保証は、通常の使用でマットレスに明らかなへたりが出た場合に適用されます。

つまり、寝心地が悪くなったり、体が沈み込んでしまった場合にも対応してもらえるのです。

毎日使うものだからこそ、こうしたサポート体制はとても重要です。

信頼できるメーカーがしっかりと保証してくれることで、より安心して選ぶことができます。

サイズ別|ネルマットレスと無印フレームの最適な組み合わせ

「ネルマットレスを無印のベッドフレームに合わせたいけれど、サイズが合うのか不安」そんな声をよく聞きます。

結論としては、サイズ選びをきちんとすれば両者は非常に相性が良い組み合わせです。ここでは、シングルやセミダブルなどのサイズごとのポイントや、マットレスのコイルの種類、取り扱いやすさまで詳しく紹介しています。

快適な寝室作りの第一歩として、ぜひ参考にしてください。

シングル・ふたり向けのサイズとcmの選び方

■ マットレスとベッドフレームのサイズ早見表

| 利用人数 | サイズ名 | 横幅(cm) | 長さ(cm) | 主な用途・特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 1人用 | シングル | 約97cm | 約195cm | 一人暮らしや子どもにおすすめ。省スペース向き。 |

| 1人用 | セミダブル | 約120cm | 約195cm | ゆったり眠りたい一人用。寝返りが多い人にも◎。 |

| 2人用 | ダブル | 約140cm | 約195cm | ふたりでも使えるが、ややコンパクト。親子にも対応。 |

| 2人用 | クイーン | 約160cm | 約195cm | ゆったりとしたふたり暮らしにぴったり。寝返りも快適。 |

| 2人+α用 | キング | 約180cm | 約195cm | 家族みんなで寝たい人向け。最大級の広さ。 |

ネルマットレスのサイズは、シングルからクイーンまであります。

一人で寝るなら「シングル」や「セミダブル」がおすすめです。

シングルは横幅97cm、セミダブルは120cmあります。

寝返りを多くうつ人はセミダブルのほうが広く感じられて快適です。

ふたりで寝るなら「ダブル」や「クイーン」がおすすめです。

ダブルは140cm、クイーンは160cmあるので、寝返りしてもぶつかりにくくなります。

無印のベッドフレームも同じようなサイズで作られているため、組み合わせやすいのが特徴です。

サイズを選ぶときは、自分や家族の体格や寝室の広さも考えて決めると、毎晩の眠りがもっと気持ちよくなります。

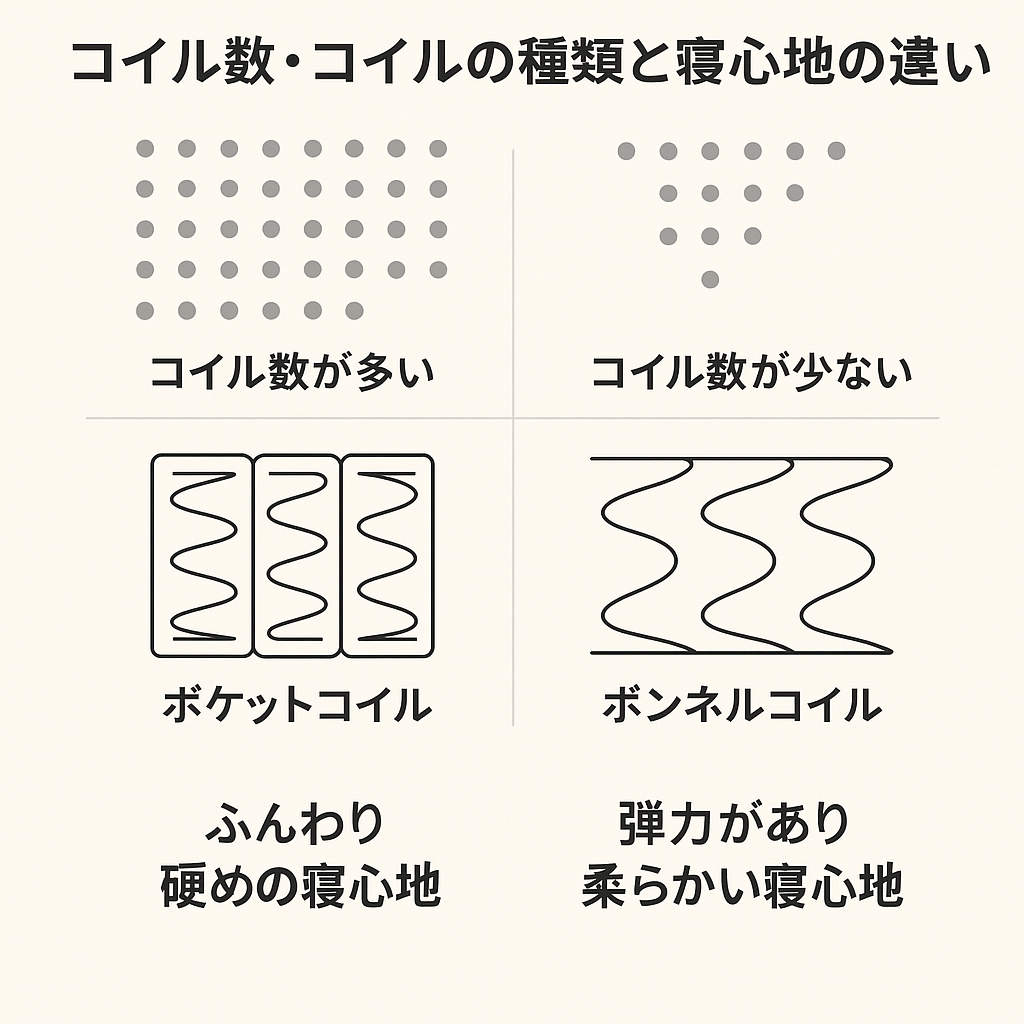

コイル数・コイルの種類と寝心地の違い

ネルマットレスの中には、たくさんのバネ(コイル)が入っています。

このコイルが体をしっかり支えてくれるので、寝心地がよくなります。

コイルの数が多いと、体の動きを細かく支えてくれるので、体圧が分散されて、腰や肩に負担がかかりにくくなります。

ネルマットレスに使われているのは「ポケットコイル」という種類で、それぞれのコイルが独立して動きます。

これにより、隣で寝ている人の動きが伝わりにくく、ぐっすり眠れるのがメリットです。

反対に、コイル数が少なかったり、全体がつながっている「ボンネルコイル」だと、揺れやすくなることがあります。

寝心地を大切にしたい人には、ポケットコイルのネルマットレスはとてもおすすめです。

重さと取り扱い・収納方法

ネルマットレスは、しっかりとした作りなので、やや重さがあります。

シングルサイズで約19kg、ダブルサイズで約26kgほどです。

少し重いと感じるかもしれませんが、これは中に高品質なコイルがたくさん入っている証拠でもあります。

持ち運ぶときは、二人で運ぶと安心です。

ネルマットレスは折りたためないタイプなので、収納には向いていません。

そのため、使わないときはベッドの上に置いたままにするか、通気性のよい場所に立てかけて保管するのがおすすめです。

湿気対策として、ときどき立てて風を通すようにすると、長く清潔に使えます。

寝心地と睡眠の質を高めるネルマットレスの機能とレビュー

寝心地が悪いと、朝起きたときに体が重く感じたり、寝たはずなのに疲れが取れていなかったりします。

ネルマットレスは、そんな悩みを解決するために快適な寝心地を追求した機能がつまったマットレスです。

ここでは、実際に感じる硬さや寝返りのしやすさ、利用者の口コミ、そして子どもと一緒に使う場合の安心ポイントまでを詳しく紹介します。

眠りの質を高めたい方にとって、知っておくと役立つ内容が満載です。

硬めの寝心地や寝返りしやすいポイント

ネルマットレスは、少しかための作りになっています。

やわらかすぎるマットレスだと体が沈み込んでしまい、腰や背中に負担がかかることがあります。

かためのネルマットレスなら、体をしっかり支えてくれて、まっすぐな姿勢で眠ることができます。

寝返りもスムーズにできるようになっており、一晩中同じ姿勢で体が固まってしまうことを防ぎます。

寝返りをうちやすいと、血の流れもよくなって、朝起きたときに体が軽く感じられます。

これが、睡眠の質を高める大きなポイントです。

硬めが好みの人だけでなく、腰痛に悩んでいる人にもおすすめです。

ユーザー口コミとRoomClipのリアルレビュー

実際にネルマットレスを使っている人の声を聞くと、その人気の理由がよくわかります。

「朝までぐっすり眠れるようになった」「腰の痛みがやわらいだ」といった口コミが多く寄せられています。

また、写真共有サイトRoomClipでも、寝室のインテリアとしてネルマットレスを使っている投稿が増えています。

シンプルなデザインと高級感のある見た目が、無印のベッドフレームともよく合うと評判です。

使った人のリアルな写真や感想を見ることで、実際に自分の部屋に置いたときのイメージもしやすくなります。

購入前に不安がある人は、こうしたレビューを参考にすると安心です。

子供や子どものいる暮らしにもおすすめの理由

ネルマットレスは、子どもと一緒に寝る家庭にもとても向いています。

その理由の一つは、体をしっかり支える作りで、成長期の子どもの体にもやさしいという点です。

寝返りがしやすい構造なので、寝相の悪いお子さんでも安心して眠ることができます。

さらに、日本国内で作られているため、品質面でも信頼できます。

ホルムアルデヒドなどの有害物質を抑えた素材を使っているので、アレルギーが心配なご家庭でも安心です。

家族全員が気持ちよく眠れる寝具を探している方には、ネルマットレスはとてもおすすめできます。

寝室空間・ローベッドの活用術とリラックスできる空間づくり

寝室は、一日の疲れを癒す大切な空間です。

特にローベッドを使うと、空間を広く感じられるだけでなく、インテリアとしてもおしゃれで落ち着いた雰囲気を演出できます。

ここでは、ローベッドのメリットや、部屋のスペースを有効に活かす工夫、リラックスできる空間づくりのポイントについて詳しくご紹介します。

心も体も休まる寝室を作りたい方にとって、役立つヒントが満載です。

ローベッドのメリットと空間の有効活用法

ローベッドとは、床からの高さが低いベッドのことです。

このベッドを使うと、部屋の天井までの空間が広く見えるので、圧迫感が少なくなります。

特に天井の低い部屋や、ワンルームなどの狭い部屋では、大きな効果を発揮します。

また、低い位置で寝ることで、床に近く安定感があり、小さな子どもがいる家庭でも安心です。

インテリアとしても、シンプルで落ち着いた雰囲気が出るため、和モダンや北欧風など、さまざまなスタイルに合わせやすいのも魅力です。

空間をすっきり見せたい人には、ローベッドの活用がとてもおすすめです。

収納力や部屋スペースを広げる工夫

寝室が狭いと感じるときは、収納を工夫することで広く見せることができます。

ローベッドの下を引き出し収納にすれば、洋服やシーツなどをしまえる場所が増えて便利です。

また、無印良品のベッドフレームには、引き出し付きのタイプや、ベッド下を自由に使えるタイプがあります。

ベッドの高さを活かして収納ケースを入れたり、空間に合わせてレイアウトを変えたりすることで、より快適な寝室になります。

さらに、家具の色や素材を統一すると、部屋全体がすっきりして広く感じられます。

見せない収納と空間づくりを意識すると、リラックスできる心地よい寝室が完成します。

上質な寝心地を実現するために、寝返りに特化した【NELLマットレス】

![]()

ネルマットレス×無印ベッドフレームの実例と人気コーディネート

「実際にネルマットレスと無印のベッドフレームを組み合わせている人はどんな風に使っているの?」と気になる方も多いはずです。

ここでは、有名人の愛用例やRoomClipで話題のコーディネート、さらに毎日の暮らしをもっと心地よくするためのアドバイスまで紹介します。

実際の活用例を見ることで、自分の寝室にも取り入れたくなるヒントが見つかるはずです。

ヒカルが愛用する使い方事例

人気YouTuberのヒカルさんが紹介したネルマットレスは、多くの人の注目を集めました。

ヒカルさんは、自宅の寝室にネルマットレスを取り入れており、動画内で「寝心地が最高」「ぐっすり眠れる」と話しています。

無印のシンプルなベッドフレームとの相性も抜群で、すっきりとした大人っぽい空間に仕上がっています。

有名人が使っていると聞くと、安心感もあり、選ぶときの参考になります。

また、ネルマットレスはしっかりとした反発力があるため、身体をしっかり支えてくれて、翌朝の目覚めも快適だったと紹介していました。

快適さと見た目のバランスを両立させたい方には、ヒカルさんのような使い方が参考になります。

RoomClipで人気の寝室コーディネート集

RoomClipでは、実際にネルマットレスと無印のベッドフレームを使っている方の写真がたくさん投稿されています。

中でも人気なのは、自然素材を取り入れたナチュラル系の寝室です。

木の色を活かしたベッドフレームと白い寝具を合わせたシンプルなコーディネートが、多くの「いいね」を集めています。

観葉植物や間接照明を取り入れることで、さらにリラックスできる空間に仕上がります。

また、小物を最小限にすることで、すっきりした印象を演出できるのもポイントです。

自分らしい寝室作りを目指すなら、RoomClipの写真はとても参考になります。

リラックスできる暮らしのワンポイントアドバイス

寝室で本当にリラックスするには、マットレスや家具だけでなく、空間全体の雰囲気づくりも大切です。

例えば、照明を少し暗めにして、暖かい色の光に変えるだけで、気持ちが落ち着きやすくなります。

寝具の色をベージュやアイボリーなどの優しい色にすると、視覚的にも安心感が生まれます。

また、香りのあるアロマや、静かな音楽を流すのもおすすめです。

「ただ寝るだけの場所」ではなく、「心が休まる空間」として寝室を整えることで、毎日がもっと豊かになります。

ほんの少しの工夫が、暮らし全体にリラックス感をもたらしてくれます。![]()

![]()

睡眠を促す野菜と果物

夜になってもなかなか眠れない…そんな悩みを持つ人は、食べ物を見直すことで改善できるかもしれません。

実は、野菜や果物の中には、眠りをサポートする栄養素がたっぷり含まれているものがあります。

ここでは、バナナやほうれん草をはじめとする、睡眠に良いとされる食材を紹介します。自然な形で眠りを深めたい方に、役立つ情報が満載です。

■ 睡眠を促す野菜と果物一覧表

| 食材名 | 主な栄養素 | 睡眠への働き | おすすめの食べ方 |

|---|---|---|---|

| バナナ | トリプトファン、マグネシウム | セロトニンやメラトニンの材料になりリラックス効果 | 夜のおやつに1本 |

| ほうれん草 | マグネシウム、鉄分、ビタミンB群 | 神経をしずめ、血流を良くする | おひたし、スープ、炒め物 |

| トマト | リコピン、ビタミンC | 自律神経を整えて睡眠リズムをサポート | 生で食べる、スープや煮込み料理に |

| さつまいも | 食物繊維、ビタミンC、炭水化物 | 血糖値を安定させて安心感を与える | 蒸し焼き、ふかし芋、ポタージュ |

| チェリー | メラトニン | 眠りを促すホルモン「メラトニン」を含む | 生食、ジュース |

| キウイ | セロトニン、ビタミンC | セロトニンを増やし、睡眠の質を改善 | 夜に1個そのまま食べる |

| レタス | ラクチュコピクリン | 鎮静効果があり、自然な眠気をうながす | サラダ、スープに加える |

※ 寝る直前の食べ過ぎは逆効果になることがあるため、食事は寝る2〜3時間前までに済ませましょう。

バナナの睡眠効果について

バナナには、眠りをサポートする「トリプトファン」という栄養が含まれています。

この成分は、体の中で「セロトニン」というリラックスのもとになり、夜には「メラトニン」という眠気を促す物質に変わります。

つまり、バナナを食べると、自然と心が落ち着いて眠りやすくなるのです。

さらに、バナナにはカリウムやマグネシウムも多く含まれており、筋肉をやわらげる効果もあります。

体がほぐれてくると、寝つきも良くなります。

寝る1〜2時間前に1本食べるだけで、やさしく眠りへと導いてくれます。

お腹にもやさしく、手軽に食べられるのも魅力です。

ほうれん草とその栄養価

ほうれん草は、緑の葉っぱの野菜で、体にいい栄養がたくさんつまっています。

中でも「鉄分」「マグネシウム」「ビタミンB6」は、睡眠の質を高めるのに大切な成分です。

鉄分は血のめぐりをよくしてくれるので、体のすみずみまで酸素が届き、寝ている間の回復力がアップします。

マグネシウムは神経をしずめる働きがあり、心が落ち着いて眠りやすくなります。

ビタミンB6は、バナナと同じように「セロトニン」の材料になるので、夜になると自然と眠くなってきます。

夜ごはんにスープやおひたしで取り入れると、体がほっとしてリラックスできます。

夕食に取り入れたい野菜

夕食には、体をあたため、リラックスできる野菜を選ぶことがポイントです。

例えば、「にんじん」「ブロッコリー」「キャベツ」などは、胃にやさしく、ビタミンやミネラルが豊富です。

これらの野菜には、体の中の働きを整える栄養素がたくさん入っており、寝る前のリズムを自然に整えてくれます。

また、「かぼちゃ」や「さつまいも」は甘みがあって満足感もあり、眠る前の空腹を防ぎます。

ただし、油っこい料理や濃い味付けにすると逆効果になるので、蒸したりスープにしたりして、シンプルに食べるのがおすすめです。

体が落ち着くと、自然と眠気もやってきます。

睡眠不足解消に役立つ食材

忙しい毎日でついつい睡眠不足になってしまうこと、誰にでもありますよね。

そんなときに大切なのが、体の回復を助ける「食べ物の力」です。

ここでは、睡眠不足が体にどう影響するのかを知った上で、それを補うための食材や、バランスのとれた食生活の工夫について紹介します。

日々の食事をちょっと意識するだけで、眠りの質が大きく変わってきます。

睡眠不足が及ぼす影響

睡眠不足が続くと、体や心にさまざまな悪い影響が出てきます。

まず、集中力が落ちて、仕事や勉強がうまくいかなくなることがあります。

また、イライラしやすくなったり、風邪をひきやすくなったりもします。

それは、体の中のバランスがくずれてしまうからです。

寝ている間に体は回復したり、疲れをとったりしています。

眠れないと、その大事な時間がなくなってしまい、元気が出にくくなるのです。

だからこそ、眠りをよくするための生活や食事がとても大切になります。

睡眠不足を補うための食品

睡眠が足りない日が続いても、栄養のある食べ物で体の回復を助けることができます。

たとえば、「卵」や「納豆」などのたんぱく質が豊富な食品は、体を元気にするもとになります。

「ヨーグルト」や「チーズ」には、カルシウムやビタミンB群が入っており、神経を落ち着かせてくれる働きがあります。

また、ナッツや豆類も、ビタミンやミネラルが豊富で、疲れを回復させるのにぴったりです。

甘いものが欲しいときは、チョコレートよりも「ドライフルーツ」など自然な甘さのものがおすすめです。

眠れない日があっても、次の日にしっかり食べて整えることが、健康のカギになります。

栄養バランスの整え方

栄養のバランスを整えるには、毎日の食事で「3つの要素」を意識することが大切です。

1つ目は「たんぱく質」。肉、魚、卵、大豆製品などがこれに当たります。

2つ目は「ビタミンやミネラル」。野菜や果物に多く含まれています。

3つ目は「炭水化物」。ごはんやパンなど、エネルギーの元になるものです。

この3つをバランスよく食べると、体の調子が整って、眠りも自然と深くなっていきます。

偏った食事や、夜遅くの食べすぎは避けて、夕食は寝る2時間前までに食べるとより効果的です。

元気に過ごすためには、毎日の食事がとても大切なのです。

食生活の改善方法

「ちゃんと寝たはずなのに疲れが取れない」「夜中に何度も目が覚めてしまう」そんなときは、もしかすると食生活が関係しているかもしれません。

睡眠と食事には深いつながりがあり、食べ方やタイミングを見直すことで、ぐっすり眠れる体づくりが可能になります。

ここでは、睡眠に良い食習慣や食事時間の工夫、寝室環境との関係までをわかりやすく解説します。

睡眠に良い食習慣の作り方

睡眠に良い食習慣とは、体と心をリラックスさせるための食べ方のことです。

まず、1日3回の食事をバランスよくとることが基本です。

特に、夜ごはんは消化の良いものを選び、腹八分目に抑えるのがポイントです。

たとえば、ごはん・魚・野菜・味噌汁といった和食は、体にやさしく眠りを妨げません。

また、甘いものやカフェインを含むコーヒー・紅茶は、夜は控えるようにしましょう。

お腹がすいて寝られないときは、バナナやホットミルクなど、体を温める軽いものをとるとよいです。

毎日の小さな意識が、質の良い睡眠へとつながっていきます。

食事タイミングの重要性

「いつ食べるか」は「何を食べるか」と同じくらい大切です。

食事のタイミングが悪いと、体内時計がずれてしまい、眠りのリズムも乱れてしまいます。

特に夕食は、寝る2~3時間前までに終えるのが理想です。

なぜなら、食後すぐに寝てしまうと胃腸が休めず、睡眠の質が下がってしまうからです。

また、夜遅くに脂っこい食事や重たいものを食べると、体が消化にエネルギーを使ってしまい、深い眠りにつけません。

朝はできるだけ決まった時間に食べ、昼は活動に備えたしっかりした食事をとることで、体のリズムが整っていきます。

食事の時間を整えるだけで、眠りも自然とスムーズになります。

環境と食事の関係

実は、食事と寝る環境には深い関係があります。

まず、寝る直前に食べると、体の中の温度が上がってしまい、布団に入っても寝つきが悪くなります。

また、寝室が明るすぎたり、テレビを見ながら食事をすると、脳がリラックスできず、眠りに入りにくくなることもあります。

リラックスした状態で眠るには、食事後にゆっくり過ごす時間を作り、寝室の明かりを少しずつ落としていくのがおすすめです。

カフェインやアルコールは眠りを浅くしてしまうので、夜は控えましょう。

食事・光・音・温度など、寝る前の環境づくりも意識すると、より深い眠りにつながります。

上質な寝心地を実現するために、寝返りに特化した【NELLマットレス】

良い睡眠をサポートするライフスタイル

快眠のためには、食事だけでなく毎日の生活のリズムや行動も重要です。

どんなに高級なマットレスを使っていても、ストレスや運動不足があると眠りの質は下がってしまいます。

ここでは、ストレスを減らす工夫や生活習慣の見直し、そして「寝る準備」としておすすめの入眠儀式について紹介します。

少しの習慣の変化で、毎晩の眠りがぐっと変わるかもしれません。

運動やストレス管理の重要性

運動は、体の疲れをほどよく作ってくれるので、眠りに入りやすくなります。

激しい運動は寝る直前ではなく、朝や夕方に取り入れるのがベストです。

軽いウォーキングやストレッチでも、リラックス効果があり、睡眠の質が上がります。

一方で、ストレスがたまると、交感神経がずっと働き続けてしまい、体が休まらなくなります。

そんなときは、深呼吸をしたり、好きな音楽を聞いたり、日記を書くなどして心を整える習慣を作ると効果的です。

運動と心のケアのバランスを取ることが、ぐっすり眠るための大切なポイントです。

生活習慣で改善する睡眠の質

生活のリズムが乱れると、眠りも不安定になります。

朝起きる時間を毎日そろえると、体の時計が整って、夜になると自然と眠くなります。

昼間は太陽の光をたっぷり浴びると、夜に眠気を誘うホルモンが出やすくなります。

夜はスマホやテレビの明るい光を避けて、部屋の照明を落とすようにしましょう。

食事・運動・光・休息、これらを毎日少しずつ意識するだけで、眠りが深くなっていきます。

生活習慣を整えることが、体も心も健康に保つ近道です。

入眠儀式と食事の組み合わせ

「入眠儀式」とは、寝る前に毎日同じ行動をすることで、脳に「もう寝る時間だよ」と知らせるための習慣です。

たとえば、寝る前にコップ一杯の温かいハーブティーを飲んだり、軽くストレッチをしたり、音楽を流すといった行動が入眠儀式になります。

このとき、重たい食事ではなく、**胃にやさしい軽いもの**をとるのがおすすめです。

温かいスープや牛乳、バナナなどがぴったりです。

同じ時間に同じことをすることで、体が安心してリラックスし、スムーズに眠りにつながります。

寝る前の小さなルーティンが、ぐっすり眠る力を高めてくれます。

まとめ|ネルマットレスと無印フレームで心地よい寝室をつくろう

ネルマットレスは、しっかり体を支えてくれて、寝返りもうちやすい、とても人気のあるマットレスです。無印良品のベッドフレームは、シンプルでどんな部屋にもなじみやすく、収納もしやすいのが特徴です。

この2つを組み合わせることで、「見た目のスッキリ感」と「ぐっすり眠れる快適さ」のどちらも手に入ります。特に、部屋を広く見せたい人や、ナチュラルで落ち着いた空間が好きな人にはぴったりです。

マットレスのサイズや硬さ、素材の特徴を知っておくと、自分に合った寝室づくりがしやすくなります。また、寝る前の過ごし方や食事、生活リズムにも気をつけると、毎日ぐっすり眠れて、朝も気持ちよく起きられます。

「寝室は、心と体を休める大切な場所」。ネルマットレスと無印のベッドフレームで、自分だけのリラックス空間を作ってみましょう。